Upstream Color: Recensione in Anteprima del film di Shane Carruth

A quasi dieci anni dal fenomeno Primer, Shane Carruth torna a scombussolare l’equilibrio mentale di noi spettatori con un nuovo, conturbante progetto: Upstream Color. Dal gelo dei viaggi nel tempo all’intensità di una storia su come esistenze e memorie s’intrecciano sull’asse dell’imponderabile

Fino a poco tempo fa, per ovvi motivi, parlare di Shane Carruth equivaleva ad evocare Primer; oppure ci si limitava a discutere su questo film così scrupoloso senza tanto preoccuparsi di chi ci fosse dietro. Sta di fatto che i più attenti non si sono certo lasciati sfuggire il background di questo figlio del nostro tempo, più legittimo di tanti, troppi altri che invece di pellicole ne sfornano una al minuto: laurea in matematica, breve parentesi da ingegnere, varca i confini del grande schermo col disincanto del poeta che crede ancora nella missione essenziale di ogni mezzo espressivo, ossia raccontare.

Ed allora Shane racconta la sua di storia, in un modo che lo aggrada e con un mood che irretisce. Primer, complesso puzzle sui paradossi temporali, è il più che notevole risultato. Per intenderci, uno di quei film talmente avulsi dal compromesso che non disprezza affatto l’idea di far sentire stupido anche il meglio intenzionato. Primer altro non è che un viaggio talmente intricato e strutturato con perizia (per l’appunto) di calcolo, che sottoporvisi una sola volta è un po’ come ricevere un gancio o qualunque altro colpo da KO per non più rialzarsi: in questi casi o si ha la forza di tornare in piedi subito e passare alla seconda visione, oppure il match va irrimediabilmente perduto.

Alla luce di questa breve ma opportuna parentesi, cosa aspettarsi da Upstream Color? Sostanzialmente nulla. Anche volendo, non era possibile immaginare cos’altro avrebbe stuzzicato il rigoroso intelletto di Carruth, che infatti, ancora una volta, lascia tutti un po’ interdetti. Che la sua seconda opera piaccia o meno, quel che è certo è che difficilmente se ne esce indifferenti, nella stessa misura in cui è possibile uscirne realmente consapevoli. Il cinema di Carruth – dopo due lavori e dieci anni circa possiamo pure osare – è un cinema delle idee, anzi dei concetti. Se c’è una cosa che “mancava” a Primer, ebbene, quella era un certo calore: data la tematica, spiccatamente ed inevitabilmente cervellotica, la storia narrata filtra con un’innegabile freddezza, che non dispiace, ma che al tempo stesso rende la pietanza ancora più pesante. In Upstream Color l’approccio è totalmente diverso.

Laddove nel 2004 il regista originario del Sud Carolina puntava dritto alla stimolazione delle nostre facoltà mentali, e solo di quelle, nel 2013 il Carruth regista/produttore/sceneggiatore/attore/compositore solletica i sensi, tutti quelli che è possibile sollecitare attraverso il medium cinematografico. Checché se ne sia tratto dalla prima visione, non ci sono dubbi sulla valenza del suono. Volutamente adoperiamo il singolare e restiamo così sul vago, perché il percorso di Upstream Color segue un canovaccio pressoché totalmente incentrato sulla componente uditiva, e a più livelli. Udito come catalizzatore di ricordi ed esperienze, il cui sostanziarsi sotto forma di immagini rappresenta un passaggio importante ma ad ogni modo successivo.

Difficile, troppo, condensare in poche righe certi schemi, certi modelli. Di base possiamo tutt’al più evocare alcune delle tematiche più superficiali di questo thriller romantico e cospirazionista: abbiamo due protagonisti (Carruth ed Amy Seimetz) le cui storie si incrociano e si mescolano, in tutti i sensi; poi c’è un gruppo che opera sottobanco, il cui scopo sembra essere quello di suscitare una rivoluzione avvalendosi di raffinate strategie da controspionaggio, senza disdegnare il ricorso a metodi di alterazione della volontà: in altre parole, drogando il soggetto di volta in volta scelto; qui ci ricolleghiamo all’ultimo elemento, costituito da un porcile i cui residenti suini fungono da ospiti per dei parassiti vermiformi, successivamente fatti ingerire dalla persona indicata. Confusi, vero?

Eppure, né più né meno, la crosta di Upstream Color è esattamente questa. Il punto è riuscire a scandagliare la vertiginosa profondità di questo complesso esperimento, di questa personalissima ma al tempo stesso universale cosmogonia sui generis, operazione cui senz’altro non basta questo nostro articolo, né, in tutta sincerità, ci sentiamo in grado di intraprendere seriamente allo stato attuale. Nondimeno, consapevoli di questi limiti, abbiamo con fermezza sostenuto la decisione di proporvi quanto segue così per com’è, ossia una serie di annotazioni sparse, una sorta di flusso di coscienza che, lungi dal sistemare organicamente il “messaggio” (?) del film, intende invogliare ad una visione consapevole, quasi matura oseremmo dire.

Qualche capoverso sopra abbiamo definito quello di Carruth «cinema delle idee», lasciando lì a macerare questa definizione, che di per sé potrebbe dire tutto e niente. Un’espressione di questo tipo, ad ogni buon conto, necessita una qualche spiegazione, e vorremmo partire da un vecchio adagio il quale recita: «la necessità aguzza l’ingegno». Trattasi di un’aforisma che calza alla perfezione alla breve ma intensa carriera di Shane Carruth, che per il suo primo film si è dovuto industriare da totale autodidatta ed accogliere la marea di inevitabili compromessi – dovuti soprattutto alla mancanza di mezzi – più che come ostacoli come veri e propri valori aggiunti. Dove sta in questo l’ingegno? Beh, pur non sapendo fino a che punto l’estrema “artigianalita” del suo lavoro lo abbia spinto a maturare tale direzione creativa, quel che è certo è che il vero «effetto speciale» di questi suoi due film è contemplato in una ed una sola componente: la narrazione.

Anche in Upstream Color, come in Primer, il factotum Carruth non si limita a scomporre la trama e ricomporla sotto altra forma, bensì la ristruttura sotto altra specie. Il fenomeno a cui assistiamo accostandoci a questa sua ultima, provocante fatica altro non è che una vera e propria transustanziazione filmica, per cui gli eventi a cui assistiamo non sono in alcun modo concepibili se non attraverso quel determinate atto di fede che è il cinema. Pur chiedendo venia per questa metafora forse passibile di leggera blasfemia, non possiamo altresì fare a meno di evidenziare come il ricorso a tale spericolato accostamento appaia lucidamente efficace.

Sempre per ricollegarci ad un altro passaggio di questa nostra disamina, il registro adottato in Upstream Color è senz’altro poetico, di quella poesia un po’ più scrupolosa, magari naturalistica, che contraddistingue, per esempio, il cinema di Terence Malick. E di echi malickiani ne è piena zeppa l’opera seconda di Carruth, il quale in tal senso si adegua (come acutamente rilevò qualche tempo fa Gabriele) a tutta quella sfilza di registi indipendenti americani che nell’ultimo decennio in particolare hanno assimilato la lezione del cineasta texano per osmosi.

Sconvolge non solo i tempi, Carruth, bensì in special modo le dimensioni, innescando dei continui cortocircuiti sinaptici i cui effetti si è soliti ricondurre a certe sostanze psicotrope. Qualcuno storcerà il naso a questo punto del nostro scritto, mal tollerando che per l’analisi di un film ci si riversi così impunemente sulle sensazioni sperimentate. E colui che avanzasse tali rimostranze non avrebbe tutti i torti, sebbene sia opportuno far notare come un film di questo tipo scoraggia in maniera disarmante qualsivoglia approccio che si limiti al tanto osannato «dato oggettivo». D’altronde un control freak come Carruth non può che dar vita a qualcosa che, in un modo o nell’altro, emana una forte soggettività, a sua volta masticata con denti che sono i nostri.

Tutto ci risucchia e ci espelle, per poi risucchiarci di nuovo, in Upstream Color. Gli striminziti ma non per questo meno determinanti dialoghi vengono sorretti da un montaggio un po’ arty in taluni passaggi, ermetico, quasi sempre criptico. E se il mistero di Primer si lascia in qualche modo riassumere, se non svelare, quello di Upstream Color sfugge e si dimena come un pesce appena pescato; tanto che alla fine, anche solo limitarsi alla banale domanda «ma questo film di che parla?» appare fuori luogo. Volendo però azzardare una ancora più improvvida risposta, potremmo dire che si parla di memoria collettiva, condivisa. Che quel colore controcorrente altro non è che la Verità, la quale si fa strada in tutti modi a prescindere da tutto e da tutti. Un filo sottilissimo, che trascende la comunicazione, situandosi su un livello altro; un’opera seducente, fortemente sinestetica, nonché tanto ma davvero tanto ambiziosa.

In poco più di un’ora e mezza si viene travolti da una serie talmente corposa di concetti, che riuscire ad intercettarne qualcuno anche solo con lo sguardo, mentre ci passa accanto come un’automobile sparata a tutta velocità su un’autostrada, costituisce già motivo di gratificazione. Se non si resta ammaliati da certi accostamenti, senz’altro se ne resta scossi: anche quando non si avvertisse il colpo, il contraccolpo risulta in ogni caso devastante.

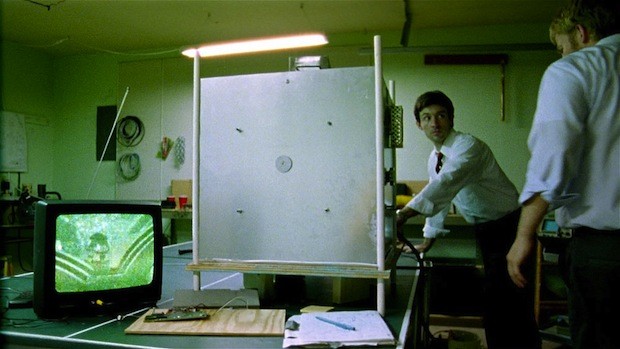

Ci vuole coraggio a produrre e distribuire un lavoro così radicale e autentico, in cui si fa fondo a ciò che nessuna somma di danaro più comprare, ossia le idee, come già accennato. E va premiato, sempre e comunque, un autore che crede non solo nel suo cinema (eccome se ci crede!), ma anche nella capacità del pubblico di accoglierlo, non importa fino a che punto in maniera imperfetta. Si possono sempre avanzare tutte le riserve di questo mondo; dubitare che tutto sia al proprio posto solo perché non si è riusciti a fare ordine sul serio; sbuffare per quell’astratta e colorata immagine di troppo (immagini peraltro quasi sempre straordinarie, girate con una più che accessibile Panasonic GH2 [!]). Si può fare tutto questo e molto altro. Purché si dica qualcosa e si rifiuti radicalmente il silenzio, lo stesso che nel film viene alternato ad una colonna sonora da esperienza semi-mistica, a tratti new-age in maniera irritante, quantunque azzeccata ed ambient al punto giusto. Purché il grido di Upstream Color quantomeno distolga dallo stato catatonico il contemporaneo ubriaco di immagini: ora sul pulpito avete un figlio del nostro tempo… almeno lui ascoltatelo.

Voto di Antonio: 9

Voto di Gabriele: 8

Upstream Color (USA, 2013), di Shane Carruth. Con Andrew Sensenig, Shane Carruth, Juli Erickson, Frank Mosley, Amy Seimetz, Brina Palencia, Ted Ferguson, Mollie Milligan, Joy, Freeman-DeLeon, Carolyn King, Ben LeClair, Karen Jagger, Lynn Blackburn, Kerry, McCormick, Kevin A. Green, Steve Jimenez, Charles Reynolds e Meredith Burke.